一

心灵与身体的融合

在后世的发展过程中,心的所指主要概括为心、神。 也就是说,提到心,多以精神意识和思维活动为基础,但更多时候是神与形同体的代理。 先秦两汉时期,人们开始重视形神关系的重要性。 思想和精神对身体健康起着重要作用。 其中,将心智与精神分离作为神的主要因素,探讨其对人体的影响。

在各学派的学术争论之前,心神合一的观念逐渐形成。 例如,《易经》论述了“心”与“神”的关系,为中医心神合一观念的形成奠定了哲学文化基础。 这为探讨养心与养神的关系提供了可靠的前提。

《素文·古天真论》记载:“法以阴阳为基础,与神通而和,食有规律,起居有规律,不妄作,则能调神,而生”。你的一生到一百岁。” 《奈去》:“情欲不能迷其眼,色欲邪不能惑其心,愚人有智有德,不诚实而不畏物,故合乎道。故能生者。”数百年不衰的行动将不会危及他们的完整性。” 我们把健康长寿视为形神和谐共存的结果,而心不为邪所惑,与天地之道相合,是长寿的重要条件。

宋代汤慎微在《重修政经史急用本草·例序·言义总序》中写道:“善养生者,不患痨病,身不受苦,神形安定,又怎会产生灾难呢?” 沉:保持健康的身体是养生的重要原则,强调滋养内在,使五脏六腑的调和是关键,舍内而外、沉溺于享乐,最终是舍弃的追求。内为内心,而人作为万物之魂,保养的原则就是养精、惜精、防病,并将精神的滋养放在第一位,凸显了养精蓄锐的重要性。滋养精神。

北齐刘周《刘子之气》:“神静则心和,心和则身全。神若烦躁则心不安,心会扰,身会受伤,要完善身体,必须先了解精神,所以,如果你平和,滋养,那么你就会和谐。心清净,心空,不为外物所惑。” 心是形神相交的媒介,神静了,心就柔和了,身体就健康了,最重要的是平和养心。

二

养心就是养神

养心目的在于养神的观念传统而悠久,但表述比较晦涩,主要集中在道教的修性秘籍中。 直到清代,其内容才被引入中医并得到充分呈现。 明确提出养心就是养心,养心是促进人们健康长寿的主要养生方法。 明确了养心的地位,心神性融为一体,运用得更加立体。

清代孙德润在《医学会海·卷十五·补养养生篇》中写道:“养生,以养心为主,故心无病,神则不病,养生则无病。”心不生病,人就不会生病,就是这个道理。” 它连接心灵、精神和身体,强调身体健康必须通过滋养心灵来实现。 清代孙德润在《医学会海·卷十五·补养养生》中写道:“养心亦在于凝神,神聚则气聚,气聚则成”。一个完整的身体,如果整天劳作忧虑,精神不守,就容易衰老。 养心——凝神——聚气——形成周身的因果关系,凸显了养心能养神的重要理念,养神是健康之源。 养心与养神之间有着密切的联系。

养心就是少欲

一

“养心胜于少欲。”

先秦儒家的养生论述中对节欲进行了详细论述,从不同层次、不同维度阐释了节欲对于养心的重要性。

例如《鲁氏春秋·情欲》:“生命的成长,是从之。使生命不利的,是欲望。所以,圣人必须先适应欲望。” 欲望是健康长寿的主要障碍,所以圣人首先必须调整自己的欲望,使之平静。

《管子·新书》“虚欲则神入屋,扫除杂则神留”。 欲与心是相连的,除掉欲是心回归的前提。

《孟子·尝心》:“养心胜于寡欲”。 他最早提出“养心最重要的是少欲”。 可以说,节欲是儒家养生思想的典范,这一点最早是战国时期孟子明确提出的。

汉代以来,在罢黜百家、独尊儒术的指导下,儒学得到了巨大的发展机遇。 因此,修心少欲的思想有了持久的发展空间,对修心少欲的思想有了新的诠释。 。

二

中医的少欲养心观

《素问·尹·阳应象大论》中说:“圣人无为,乐于静能,随欲而立志守虚,故寿命无穷,终于天。”地。圣人如此治身。” 它讲述了道家空虚、淡泊、渴望的境界,这是健康长寿的关键。 这是圣人的修心之道,一般人很难达到。

明清时期,朱熹、王阳明、詹若水等对道心、人心、人欲的关系进行了更为深入的探讨。 尤其是明代阳明心学的兴起,为中医领域克欲养心提供了指导。 良好的思想土壤。 此时,养心与戒欲有着直接的联系,大量的文献阐释了养心过程中戒欲的重要性。

明代高廉将少欲与心气联系起来。 他认为,如果爱好、欲望不断,心气就会内阻,淫乱与是非就会接踵而至,伤德伤身的事情时常发生。 心气顺畅运行的重要环节。 明代王少龙认为,爱好、欲望得不到满足,就会导致心神不宁、精气神耗竭。 因此,他主张少爱好、少欲望,可以强身健体。 也就是说,失去一些东西,就会得到一些东西。

清代冯熙庆在《易阳泉要·卷四》中写道:“欲少则心清,心清则欲少”。 存在相辅相成的作用。 克制欲望、清心、节制,就不会滋养身体而滋养身体。

养心就是让心平静

冥想养心源于道家思想。 在道家养生专着中,可以看到许多修心、重静的记载。 《道德经》中的“止虚记”和“守沉默”的思想观点对内心提出了更高的要求。 。 宋代张俊芳《云集七珠》载《老君净心经》:“心自静,心不乱,心不乱,常安宁”。 心静了,心就不会被扰乱,就能获得养心之妙。

唐代王丙最早将冥想引入中医,而坚持冥想养心的医家中,不同程度地存在着道教文化背景,尤其是孙一奎,其“命门论”在与道家内丹、下丹田理论一脉相承。

王丙《重光补注黄帝内经素问·气通天论》:“人的好色不能迷目,好色之恶不能欺心。不劳而无功,则清静。因为其静则能闭其肉骨,皮致密,真气内拒,邪邪不能侵。 将不能奸邪乱心解释为寂静境界,是禅修之首。

明代孙一奎在《赤水玄珠·风门·中风》中写道:“心若乱则百病生,心静则百病消”。 心静了,百病就能痊愈。 清人周真武在《人体总诊·脏腑科》中写道:“心静则平,心跳则烦,延年不老,心静则安”。 ”。 清代程文轩在《医学笔记·药源溯源》中写道:“欲延年益寿者,应心静而不扰,饮食适度,无过害。” 它还解释了保持头脑冷静、健康长寿的关键之一。

养心与养神的关系

一

精、气、神相交、滋养的理念

晋代刘河间最早明确提出精气神互养的思想。 他把精、气、神与心、肾、脾三脏联系起来,提出三者相互滋养,才能长寿。 直接联系是后世中医保健的先驱,也为明代提出“先天之本在肾”、“后天之本在脾”奠定了基础。 ; 惜肾之精,养心之神,内守内行,则能长寿。

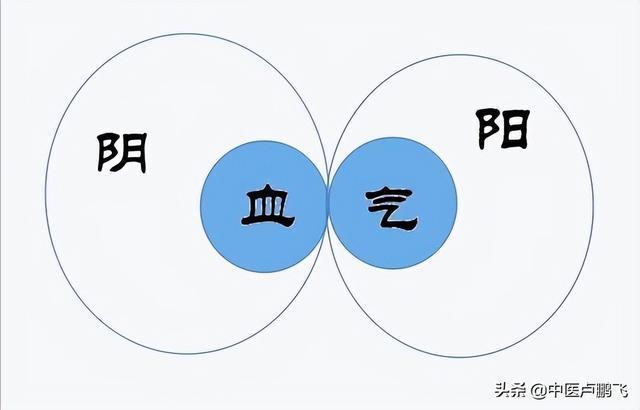

精、气、神之间的关系是相互依存的。 心灵的滋养,还取决于精血的负荷。 例如清代梁文科《良方集·养生》中记载:“寿命短,与精、气、神有关”。 损益。 精血一旦流失,神气就没有什么依靠,就很难长寿,享受一切福祉。”解释了精血衰退而早亡的原理。血气不足,精神不振。

二

养气养精就是养心

隋唐时期,提倡儒、道、佛并行的观念。 佛教发展鼎盛,道教迅速发展,儒教的统治地位受到挑战。 宋代儒家批判佛教、道教,弘扬儒学运动。 他们不仅批判佛教、道教,而且吸收佛教、道教中有益的元素来丰富儒学,最终形成了以“理”为核心的儒家体系。 这一时期的中医学结束了基于大部方书的方药对应模式,转而探讨脏腑之间的关系,寻找中药临床用药的内在规律,并在《药理》的影响下进行理论探讨。新儒家。 在中医的这一发展背景下,为临床医生探索精、气、神之间的关系奠定了基础。

养精养心是间接养心法的集中体现。 养心之法可以通过益气养精来达到。

这是精、气、神相互滋养的典型代表。 例如清代罗东一在《内经·博义·寿少阴心病论》中说:“故养心无二:静思欲,守平乐,使心。”心无杂念,用之过度,则不必留根,这是以气养之,持之以恒,不欲过度,则肾不因房事而伤,不倍增。火,这是以精养之。” 养心之法是通过细思欲望、以气养心、养精来实现的。

也有“神为精”的观点,即滋补肾精,可以滋养心神。 例如梁代陶弘景《养性衍命录·取气治病》中云:“神为精,守精则神,神则长寿”。 又如清代陈士铎《外经味志·命根养生篇》:“精出于水,亦出于水中火。精因火而动。若火不动,精能动吗?可见,精动是因为火,就是心跳。心跳极点时,水火都会动,所以心平气和,才是磨砺之法。精华。” 反过来,养心也可以养精。

戒欲与存精、养心之间的关系,在历代文献中也有丰富的记载。 宋代苏辙在《龙川简史卷二三焦医论》中写道:“人心深静,不能思欲,精气散于三个燃烧器,他将充满荣耀。连同他的愿望,

心中之火熊熊燃烧,一撮三焦精流入命门之宫,失而排尽。”清代《异源·女客论》石寿亭说:“欲维持者,其精必少欲,减劳以养之。 心,不要让王火触发相火,相火就会就位,不会消散真阴。”