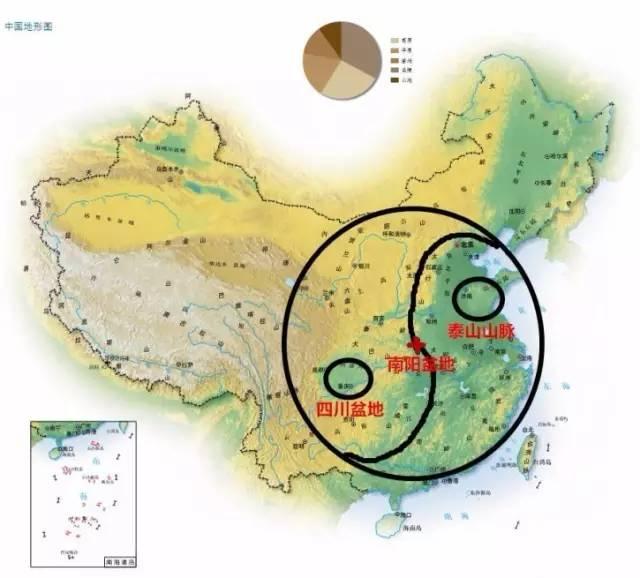

历史上,无论是南北对峙时期还是东西对峙时期,南阳盆地都具有很高的战略价值,这与其地形和位置密切相关。

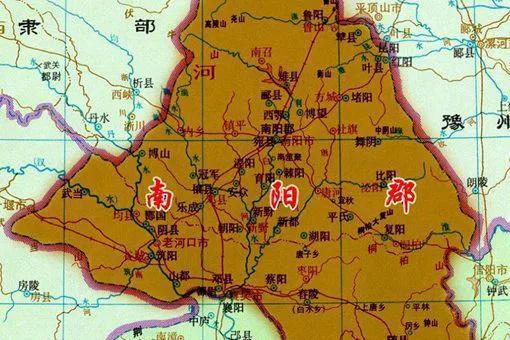

南阳盆地位于秦岭山脉、大巴山脉余脉、伏牛山脉、防城山脉、桐柏山脉、大洪山脉和鄂西北山脉之间。 内部是汉水丹江、西川、唐河、白河等支流冲击形成的平原。 。

南阳盆地就像关中、汉中、荆襄和中原之间的旋转门。 所有势力都可以进入,也可以从南阳盆地出发,前往各个战略区域:

1、从南阳向西北行进,进山经商,过武关,跑到蓝田,进入关中腹地;

2、从南阳向北行进,穿过西川等河谷,越过伏牛山脉,奔向伊阙,进入洛阳所在的三川山谷;

3、从南阳向东北行进,经防城,走“夏路”,直达许昌,进入豫东平原地区;

4、从襄樊地区向西行驶,沿汉水逆流而上,穿过汉江流域,到达汉中地区;

5、从襄樊地区向南,沿汉水南下,经汉水航道到达江陵附近的荆襄腹地;

6、从襄樊地区向东南行进,穿过绥灶走廊,通往荆襄地区东北部——靠近汉水汇入长江的武汉。

路线一:

战国时期,秦占领武关,攻占南阳盆地后,成为秦威胁、攻楚的先进基地;

秦末,刘邦入南阳入武关,率先入关;

楚汉战争期间,双方在成皋地区相持,汉军形势吃紧。 刘邦还从武关留下宛、邺,吸引楚军南下,减轻成皋地区的压力;

东晋时期,桓温北伐,先从襄阳入武关,到达坝上,震惊关中;

刘裕北伐后秦时,从荆襄北进的军队进入南阳,分成两路:一路进武关,牵制关中秦军,配合正面进攻潼关;另一路进入武关,牵制关中秦军,配合正面进攻潼关;

东西魏对峙时,东魏高欢派军分三路攻打武关,并派高敖操率军从南阳进攻武关。

路线2:

春秋时期,楚庄王走这条路线,“破陆上浑戎军,而至洛,察郊兵”,以定王位的重要性;

东晋时期,桓温北伐,从襄阳北上,击败了沂水河北岸的羌耀湘,收复了洛阳;

刘裕北伐后秦时,荆襄以北的大军进入南阳,分成两路:一路向夷洛,从南面攻打洛阳;一路向伊洛进发,从南攻洛阳。

刘宋、元甲北伐时,也沿刘裕故路,出兵从襄阳经南阳北上,进入三川河谷,攻打弘农、潼关。

路线3:

金海陵帝南侵时,武功先守襄阳,后又从襄阳北上,向河南发起反攻,先后收复新蔡、蔡州、邓州等地,牵制淮河南侵的金兵。河;

蒙古人攻打金朝时,拖雷率军向南宋借道,从汉中出南阳前往汴京。

路线4:

战国时期,秦将白起率军顺汉水而下,先后攻打楚国鄢郢等地,导致楚国仓皇迁都,失去了湖北腹地;

后来三国时,蒋琬也有这个打算,但他担心自己打不赢,逆流返回汉中太困难,所以不敢发动这场战斗。

路线5:

曹操平定北方后,短暂攻克荆州,由南阳南下襄阳,再经汉水通道进入荆襄腹地;

三足对峙之后,关羽试图攻打襄阳,以到达宛、洛;

宋金对峙期间,岳飞从襄阳北上,收复了颍昌、郑州、洛阳等地;

蒙古进攻南宋时,中路军经常从南阳南下荆襄,后来甚至花了五年时间攻打襄阳,动摇了南宋的国防根基。

路线 6:

它是由建水河形成的战略走廊。 商周历史上的“武丁南征”和“周昭王南征”都是依靠睢灶走廊作为战略基础。 这里因出土青铜器数量多而闻名,曾侯乙墓就出土于此。

南北对峙时,南北双方的军事防线通常从东南长江口延伸到甘肃东南部。 位于南阳盆地南部的襄阳,是这条漫长防线的枢纽。 襄阳和南阳两个重镇代表了这一地区南北利益的对峙和僵持。

襄阳四面环山,流水潺潺。 鄂西北地区多低山、丘陵。 襄阳城面临汉水,背靠仙山。 东面是桐柏山,东南面是大洪山,西北面是武当山余脉,西南面是险峻的景山山脉,形成四面。 屏障,南阳盆地的河流(汤河白河)在襄阳附近汇入汉水。 整个地形使襄阳便于筑城,但不利于战车和军队的移动。

从襄阳市出发,沿汉水向南,进入荆襄腹地。 对于南方政权来说,一旦丢掉襄阳,荆襄的大门就会打开,湖北腹地将面临被北方政权驱赶的危险。 荆襄本身对于保护上游的东南地区(南京地区)有着重要的作用,所以襄阳一直是南北对峙时期非常重要的枢纽。

当襄阳落入南方政权手中时,不仅可以作为北伐的根据地,还可以间接保护绥灶走廊的前线。 一旦北方政权敢从南阳到汉口夺取绥灶走廊,退路随时可能被襄阳截断。 危险。

相应地,南阳的意思更偏向北方。 地处关中、三川流域、许昌等地区交界处。 光武帝刘秀也是南阳人。 东汉时期,洛阳和南阳都成为繁荣昌盛的地方,因此都被称为“万洛”,这也反映出南阳在地理和文化上更接近北方。 北魏孝文帝迁都洛阳后,立即调集军队攻克南阳,保卫新都。 当他攻占南阳,向南进攻襄阳时,北魏遭遇了南方强大而坚决的抵抗,因为攻打襄阳已经是板上钉钉的事情了。 遭遇了南方政权的核心利益。

在东西之争中,南阳盆地是关中与东部地区的交界处。 威汉地区地势险要。 从三川河谷进攻威汉通道是困难的。 武关并不如威寒通道那么危险。 不过从南阳盆地进攻武关相对容易一些。 于是东军进攻关中,从南阳进入武关。 路径可用。 出关中出武关有时可以作为正面进攻的应对措施,减轻正面压力。 因此,在东西方的争端中,南阳盆地也是一个值得关注的战略区域。