北京东城——首都的功能核心区——不仅是北京作为历史古都的重要场所,也是北京国家文化中心建设的重要窗口。

长期以来,面对首都中心城区面积狭小的现实,土地成本高一直是制约东城区群众文化活动发展的瓶颈。

东城区通过倡导“崇尚文化、争创第一”的理念,着力做好“文化+”这件大文章。 一批“最北京”文化标志频频落户东城,用文化引领城市发展的新范式逐渐形成。

每一寸土地的活化利用都是北京独有的

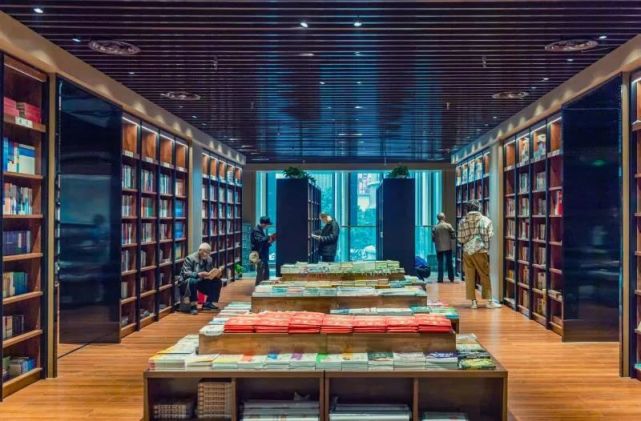

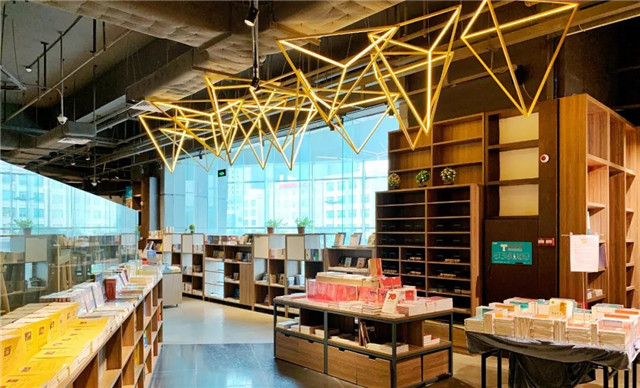

东园剧场、史家胡同博物馆、东四胡同博物馆、更都空间、元庆书店、东总布胡同图书馆……

近年来,东城涌现了一大批有影响力的城市文化空间。

北京东城区抓住空间度假和城市更新机遇,重点针对片区闲置建筑、住宅边缘空间、地下室空间,通过“文化手” 新建公共文化设施。

走进史家胡同博物馆,北京第一家胡同博物馆,位于史家胡同24号。 8个展厅展示了130个庭院的微缩修复。 为了突出北京胡同、四合院的特色,观众在这里甚至可以听到“惊闺”、“养虎”等70多种声音。

走进北新桥街道市民活动中心,以“文化绽放”为主要元素,营造公共文化服务氛围,极大改善了阅读环境。 荣获“阅读北京·十大优秀阅读空间——百姓身边的草根图书馆”称号。

目前,东城区不少类似的公共文化空间作为网红打卡地受到市民欢迎,展示了“最佳区”公共文化设施的魅力和前景,建立了适应的新型公共空间。符合国际大都市的人文环境和公共需求。 文化空间模型。

文化引领人文温度、情感共鸣

为何这么多“最北京”的文化偶像落户东城?

在东城区干部群众眼中,“崇文化”就是充分发挥东城区文化优势,增强文化软实力,通过“文化+”转化为发展硬实力,为城市建设提供强劲发展动力和精神支撑。 ; “争先”就是用文化塑造形象、增动力、提升素质,用文化引领“世界级和谐宜居城市”最佳片区建设。

2014年以来,东城区围绕“可用、够用、好用”三个层面,历时七年推动公共文化社会服务1.0、2.0、3.0模式版本演进升级。先后解决了资源引进和体系建设问题。 问题和创新发展问题,涌现出一批特色鲜明、高品质的地标性公共文化空间。

在打造“北京最喜气洋洋的四合院”、最具京味的角楼图书馆、公共文化与社区治理深度融合的27号院过程中,东城区逐步探索凸显文化聚合能力建设并加强现代化建设。 用传播理念打造公共文化与社区治理、城市更新相融合的“组合拳”。

为促进历史文脉与城市发展共生,东城区坚持文化综合体建设目标,以跨界思维优化资源配置,运用大数据、互联网等手段扩大受众范围,凝聚人心文化名人和商业文化机构为公共文化事业可持续发展提供内生动力,激发各类社会主体参与公共文化服务的积极性,为人民群众提供多元化的文化产品供给。

交流互鉴有机融入均衡覆盖

近年来,东城区充分利用有限空间,将公共文化空间嵌入书店、旅游景点、酒店民宿、大街小巷等公共生活场景; 与中国美术馆合作推进“一馆一城”建设,探索利用重点商场。 在圈层、特色街区公共空间设置“公共艺术长廊”; 依托区域内书店广泛的优势,东城图书馆将网点延伸至王府井书店、耿书社、化工书店等实体书店,有效弥补了公共书店体系不完善的短板。阅读设施覆盖能力薄弱,拓展公共阅读服务新领域,延伸公共图书馆服务半径。

目前,东城区已形成区级、街道级、社区级三级管理模式和区级、区级、街道级、社区级四级功能保障模式的公共文化设施服务网络。和社区层面,构建了覆盖均衡、便捷高效、优质的公共文化设施体系,极大满足了市民对公共文化空间的新需求和期待。

顺应文化跨境交流合作的时代潮流,东城区抓住国家推动文化旅游协调发展的机遇,明确国家文化中心建设定位,加强交流合作文化、旅游、戏剧、演艺等领域。

东城区通过参加“北京文化周”等对外文化活动,持续深化北京国际文化名城建设,与英国、美国、德国等16个国家22个城市(区)开展合作、法国、俄罗斯、澳大利亚和日本。 建立友好城市关系,稳步推进国际文化友城建设,推动更多非物质文化遗产、老字号、文化企业传播中国声音、讲好北京故事。

《光明日报》(2024年11月23日第09页)